アサコの「ライナーノーツ読めば?」

横浜・元町で画廊カフェ・ジェレミーズを営業中、

横浜・元町で画廊カフェ・ジェレミーズを営業中、

「ジャズを聴いてみたいけど、何から聴いてよいかわからない」という若いお客様に何人もお目にかかりました。答えは「何から聴いてもよい!」だと思うのですが、そうは言っても、何か面白いとっかかりができれば「ジャズファンになる方も増えるのでは」と思い、そんな「ジャズはてな」的存在のひとりであるAmanda

Pie(アマンダ・パイ=ジェレミーとアサコが創ったデジタル絵本のキャラクターで、いじめが大嫌いな正義感満点の女の子)と一緒に、ジャズLPのライナーノーツ(アサコ訳版)を読みながら「こんな風に聴いてみたら?」というご提案をするページです。 第一回目は、アマンダの素朴な質問からスタート。

第一回目は、アマンダの素朴な質問からスタート。

日本のジャズクラブやジャズ喫茶では、難しそうな顔をしたおじさんたちが、聞いたこともない名前をたくさん出して、腕組みしながら「ふーむ」という感じ。何を着てクラブに行っていいかもわからないし、緊張しちゃってやりにくいな。まずは自宅でちょっと聴いて好きになれるか試したいけど、何かおすすめは?

![]() ははは、アマンダ正直だね。そりゃそうだ。アマンダが突然ひとりで殴り込みをかけられる雰囲気じゃないよね。あのね、下の写真のように、ジャズはLPのジャケットがやっぱり一番のきっかけだと思うな。これはジェレミーがNYで1950年代に買ったアルバムの古びたジャケットなんだけど、なんかいいでしょう?サンフランシスコのケーブルカーが宙に浮き上がったみたいでさ。そして、帽子にトレンチコートのおじさんが、「よおっ」て感じに手を挙げて立ち乗りしている。『サンフランシスコに独り』っていうタイトルと、このジャケットだけで、興味湧くじゃない?

ははは、アマンダ正直だね。そりゃそうだ。アマンダが突然ひとりで殴り込みをかけられる雰囲気じゃないよね。あのね、下の写真のように、ジャズはLPのジャケットがやっぱり一番のきっかけだと思うな。これはジェレミーがNYで1950年代に買ったアルバムの古びたジャケットなんだけど、なんかいいでしょう?サンフランシスコのケーブルカーが宙に浮き上がったみたいでさ。そして、帽子にトレンチコートのおじさんが、「よおっ」て感じに手を挙げて立ち乗りしている。『サンフランシスコに独り』っていうタイトルと、このジャケットだけで、興味湧くじゃない?

![]() でも、これじゃぁ、何の楽器かもわからないし、それに、ジャズっていえば、サンフランシスコじゃなくて、ニューヨークって感じするけど。ちがうの?

でも、これじゃぁ、何の楽器かもわからないし、それに、ジャズっていえば、サンフランシスコじゃなくて、ニューヨークって感じするけど。ちがうの?

![]() おっと、そこで小さめの青い文字にご注目、「セロニアス・モンクによるソロピアノ」とありますね。そして、はい、もちろんジャズの本場はニューヨーク、というのはある意味当たっています。グリニッジヴィレッジ出身のジェレミーの回顧録にも、ティーンエイジャーだった頃、モンクのバンドをNYのクラブで聴き(未成年だったので母親に頼んで連れて行ってもらった)ジャズミュージシャンになろうと決めた、と書いてます。ジェレミーにとっては衝撃的なピアニストだったのです。モンクの本拠地もニューヨーク。でも、このアルバムは西海岸。ライナーノーツにその説明も出てくるよ。筆者は本アルバムプロデューサーの、オリン・キープニュース氏。ミュージシャン愛満点の彼の文章は必読。ちなみに、息子さんのピーター・キープニュース氏は、ジェレミーが亡くなったときの訃報記事を『ニューヨーク・タイムズ』紙に書いてくれた人です。

おっと、そこで小さめの青い文字にご注目、「セロニアス・モンクによるソロピアノ」とありますね。そして、はい、もちろんジャズの本場はニューヨーク、というのはある意味当たっています。グリニッジヴィレッジ出身のジェレミーの回顧録にも、ティーンエイジャーだった頃、モンクのバンドをNYのクラブで聴き(未成年だったので母親に頼んで連れて行ってもらった)ジャズミュージシャンになろうと決めた、と書いてます。ジェレミーにとっては衝撃的なピアニストだったのです。モンクの本拠地もニューヨーク。でも、このアルバムは西海岸。ライナーノーツにその説明も出てくるよ。筆者は本アルバムプロデューサーの、オリン・キープニュース氏。ミュージシャン愛満点の彼の文章は必読。ちなみに、息子さんのピーター・キープニュース氏は、ジェレミーが亡くなったときの訃報記事を『ニューヨーク・タイムズ』紙に書いてくれた人です。

![]() 私の生みの親のジェレミーと縁のある人なんだね。ちょっと興味が沸いてきた。

私の生みの親のジェレミーと縁のある人なんだね。ちょっと興味が沸いてきた。

早速、読んでみようっと。

| Alone in San Francisco (1959年10月録音) |

ずば抜けた創造性の持ち主であるモンクは、モダンジャズ誕生以来、現在も続いている彼のキャリアの中で、「独りぼっち」であると頻繁に言われてきた。(それが当たっている場合も、そうでない場合もあるのだが。)彼は、勿論、1940年初頭の「ビボップ」革命の中心であり、その後も、彼自身の演奏と他者への影響という両面において主力のミュージシャンであり続けている。これまで、一般のリスナーや多くの批評家、さらにミュージシャン連中でさえも、モンクに関わらない時期があった。彼には当惑してしまう、と認めた者もいれば、「伝説の人」扱いが過ぎるただの変人だ、と言う者もいた。しかし、1950年代終盤には彼の特異な才能が広く認められるに至った。(例えば、DOWNBEAT誌の批評家投票で、ピアノ部門の第1位を獲得したし、1958年と59年の同誌読者投票では第2位だった。)しかし、彼は音楽的に「独り」であり続けた。というのは、これほどまでに個性的なアーティスト兼作曲家は、何となく離れた場所にいて、彼のことを完全に理解できるのは、(仮にいたとしても)彼自身のみなのである。 勿論、彼のみによる録音という意味での「独り」は、これとはちがう話だが、実は、あまりちがわない。モンクのソロアルバムは、これが2枚目だ。1枚目は、Thelonious Himself(RLP 12-235)で、2年半前、モンクが今日のように広く受け入れられる前に録音した。そのアルバムのライナーノーツの中で、私は、「どんなに技術が高く、またモンクに共感するミュージシャンであっても、モンクの頭の中で展開する複雑で難解なパターンを完全に把握し、それに沿って完璧に演奏できるとは限らない」と書いた。だから、モンクのソロアルバムの特別な魅力は、自給自足モードのモンクを聴けることなのだ。つまり、「彼がそうしたいときに考え、音を出すのを、ほんのしばらく、彼自身の中で完全な状態で」聴くチャンスなのである。 こういうことは、今回(1959年)のソロアルバムにも当てはまる。今の彼は1957年初期に比べるとずっと有名になっており、彼自身にもそれが普通になっているから特にそういえる。実のところ、諸事情により、この録音は前回よりも「独り度」が高く、そのせいで、彼が自らの内面の深みを覗き込む非常に貴重な作品となった。モンクは初めてサンフランシスコを訪れていた。(かなり前から2枚目のソロアルバムの計画はあったのだが、彼と私が偶然にも同時にSFに居合わせたため、そこで作られた。)細長くて空っぽの公会堂には何列もの古びた装飾付きシャンデリアがあり、音響はよかったが、ステージ上のピアノに向かってモンクが座った様子は、非常に奇妙であった。 録音セッションの休憩中、写真家のビル・クラクストンがサンフランシスコは初めてのモンクを車で観光地へ連れて行ったとき、彼は初めて同市の本当の姿を見たわけだ。(アルバムジャケットのケーブルカーに乗ったモンクの写真もその時撮影。)普通、ライナーノーツではプライベートには触れないのだが、この時のモンクは、大手術から回復中の妻をロサンゼルスに残してSFに来ており、それも影響したかもしれない。また、最初の録音が行われたのがBlack Hawkでの公演初日の晩を終えた翌日の午後だったことにも触れておこう。モンクには全く責任がないのだが、初日に手違いが重なり、最初の2セットはバンドなし。モンクひとりで演奏した。 このように、彼がいろいろな意味で「独り」であったことが、どの程度このLPに影響したかは定かではない。はっきりしているのは、このアルバムのモンクが、抒情的で内省的なムードに支配されていることだ。ブルースを静かに、彼らしく皮肉たっぷりのユーモアをちらつかせながら演奏している。収録曲の中には、以前録音されたバージョンと興味深い対比を見せているものがある。例えば、今回のPannonicaは前のように「荒っぽく」なく、Brilliant Corners(RLP 12-226)での彼のオリジナル・クインテットの演奏よりバラード感に浸っているし、Blue Monkも、Thelonious in Action(RLP 12-262)のカルテットによるライヴ録音より落ち着いた雰囲気だ。新曲のブルースはBluehawkとRound Lightsの2曲。Round Lightsとは、シャンデリアのホールで演奏した本LPにふさわしいではないか。Ruby, My Dearは、これまでもずっとバラード(最近コールマン・ホーキンスと共にMonk’s Music (RLP 12-242)でも演奏している)だったが、ソロではさらに深く、決然としている。 もう1曲、彼のオリジナルのReflectionsが収録されているが、これもまた、このアルバムにぴったりのタイトルである。スタンダードは4曲で、うち2曲(Everything Happens To MeとYou Took the Words Right Out of My Heart)は、モンクの以前からのお気に入りだ。クラブでは、セットの冒頭、よくソロ演奏している。Rememberは、アーヴィング・バーリン作曲で、マンネリ化しているが、ここではずいぶん情感あふれるアレンジを施している。反対に、録音時に決まった意外な曲目として、Harry Richmanの映画で有名な1929年のThere’s Danger in Your Eyes, Cherieが収録されたが、これは実に味がある。モンクが古いスタンダード曲集のページをめくっていて見つけたナンバーで、現場で思い出しつつ演奏し始めた。モンク風のコードを探りながら、「こんな曲、私が弾くとは誰も思っていないだろう」という彼自身の言葉は「やはり、正しいよね」と、楽しむことにしたらしい。 (Original liner notes by Orrin Keepnews;translated by Asako) |

![]() なんか、いろんな情報が一杯!知らないジャズ用語もあるし…「変人扱い」とは失礼な話ね。でも、最初は受け入れられなかったけど、あとで大人気になったとなると、ちょっと聴いてみたい!

なんか、いろんな情報が一杯!知らないジャズ用語もあるし…「変人扱い」とは失礼な話ね。でも、最初は受け入れられなかったけど、あとで大人気になったとなると、ちょっと聴いてみたい!

![]() さすが、いじめや仲間外れが大嫌いなアマンダ。でも、そういう感じで興味が沸いてくると、ジャズは俄然楽しくなるものよ。でもさ、このライナーノーツで一番感じてほしいのは、何とも言えない「行き当たりばったり感」。いかにもアメリカのジャズシーンって感じが出てるね!プロデューサーと演奏家がたまたま同じ場所に居合わせた、なんてさ。初めてSFで演奏するっていうのに、バンドがいなくて最初の2セットはソロだったってのも、いかにもジャズ!ジェレミーの場合も、バンドメンバーが渋滞に巻き込まれて遅れたとか、たまたま近くで食事をしていた知り合いのミュージシャンが飛び入りした、とか、ライヴ前に「スーパーで野菜買っちゃったから、ちょっと冷蔵庫に入れさせてくれる?」なんて、レジ袋提げてウチに来たミュージシャンも。こういう「なんでもあり」みたいな雰囲気がいかにもジャズ。何か月も前からネットで高額チケットを予約して、スタートする前に「携帯電話の電源をお切りください」なんてアナウンスが入る最近のライヴって、個人的にはどうもシラケる。

さすが、いじめや仲間外れが大嫌いなアマンダ。でも、そういう感じで興味が沸いてくると、ジャズは俄然楽しくなるものよ。でもさ、このライナーノーツで一番感じてほしいのは、何とも言えない「行き当たりばったり感」。いかにもアメリカのジャズシーンって感じが出てるね!プロデューサーと演奏家がたまたま同じ場所に居合わせた、なんてさ。初めてSFで演奏するっていうのに、バンドがいなくて最初の2セットはソロだったってのも、いかにもジャズ!ジェレミーの場合も、バンドメンバーが渋滞に巻き込まれて遅れたとか、たまたま近くで食事をしていた知り合いのミュージシャンが飛び入りした、とか、ライヴ前に「スーパーで野菜買っちゃったから、ちょっと冷蔵庫に入れさせてくれる?」なんて、レジ袋提げてウチに来たミュージシャンも。こういう「なんでもあり」みたいな雰囲気がいかにもジャズ。何か月も前からネットで高額チケットを予約して、スタートする前に「携帯電話の電源をお切りください」なんてアナウンスが入る最近のライヴって、個人的にはどうもシラケる。

![]() そうだ、一つ質問。最初の2セットはソロだったって書いてあるけど、、ジャズライヴって、2セットで終わりじゃないの?それに、入れ替え制のところも多いよね。

そうだ、一つ質問。最初の2セットはソロだったって書いてあるけど、、ジャズライヴって、2セットで終わりじゃないの?それに、入れ替え制のところも多いよね。

![]() なるほど。この楽しそうにケーブルカーに立ち乗りしているおじさんがどんな風にピアノを弾いているのか想像すると、ワクワクしてきた!早速聴いてみるね!

なるほど。この楽しそうにケーブルカーに立ち乗りしているおじさんがどんな風にピアノを弾いているのか想像すると、ワクワクしてきた!早速聴いてみるね!

![]() 楽しんで~。次回は、セロニアス・モンクの別のアルバムのライナーノーツを読んでみようね!(2021年12月)

楽しんで~。次回は、セロニアス・モンクの別のアルバムのライナーノーツを読んでみようね!(2021年12月)

![]() 『サンフランシスコに独り』を聴いてみた。最初の曲、Blue Monkは、どこかで聴いたことがあった。でも、どの曲もメロディーがきれいで、ライナーノーツにあったとおり、独りぼっちらしく、ちょっとどこか寂しそうな感じにも聴こえたな

『サンフランシスコに独り』を聴いてみた。最初の曲、Blue Monkは、どこかで聴いたことがあった。でも、どの曲もメロディーがきれいで、ライナーノーツにあったとおり、独りぼっちらしく、ちょっとどこか寂しそうな感じにも聴こえたな

![]() 自分が一番印象に残った曲を覚えておくと、聴いたアルバムが頭に残るよ。これから何枚も聴くってときに、「あのアルバムはあの曲がお気に入り!」っていうのがあると楽しいし、なんで自分がその曲が好きなのか、って考えると、次に聴きたいミュージシャンとか曲を選ぶ道しるべになるよ。私の場合、ジェレミーがウチでBud

Powellのレコードをかけていて、私がもう1回聴きたいと思って、レコードが終わったらすぐにまた再生ボタンを押したことが何度かあり、「君は、バド・パウエルが好きなんだね」と言われて、「そういわれてみると、彼のピアノは何度でも聴きたくなるんだな」と気づいてから、ジャズ・ピアニストを興味もって聴くようになったっていう経験がある

自分が一番印象に残った曲を覚えておくと、聴いたアルバムが頭に残るよ。これから何枚も聴くってときに、「あのアルバムはあの曲がお気に入り!」っていうのがあると楽しいし、なんで自分がその曲が好きなのか、って考えると、次に聴きたいミュージシャンとか曲を選ぶ道しるべになるよ。私の場合、ジェレミーがウチでBud

Powellのレコードをかけていて、私がもう1回聴きたいと思って、レコードが終わったらすぐにまた再生ボタンを押したことが何度かあり、「君は、バド・パウエルが好きなんだね」と言われて、「そういわれてみると、彼のピアノは何度でも聴きたくなるんだな」と気づいてから、ジャズ・ピアニストを興味もって聴くようになったっていう経験がある

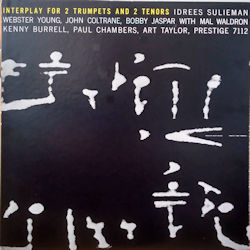

![]() ところで、次のアルバムの表紙は、同じモンクおじさんのとは思えない、全然ちがうデザインだね。それに、このタイトルのレタリングがとっても素敵!小文字と大文字が混ざっちゃってガタガタ!

ところで、次のアルバムの表紙は、同じモンクおじさんのとは思えない、全然ちがうデザインだね。それに、このタイトルのレタリングがとっても素敵!小文字と大文字が混ざっちゃってガタガタ!

![]() この表紙がなぜ誕生したのかは、最後に書いてあるよ。さて、このライナーノーツで断然注目してほしいのは、第三段落。これ、「ジャズを聴きたいけど何から聴いてよいかわからない」というアマンダに、プロデューサーのキープニュース氏自ら答えを出してくれているかのような部分。まず読んでみて!

この表紙がなぜ誕生したのかは、最後に書いてあるよ。さて、このライナーノーツで断然注目してほしいのは、第三段落。これ、「ジャズを聴きたいけど何から聴いてよいかわからない」というアマンダに、プロデューサーのキープニュース氏自ら答えを出してくれているかのような部分。まず読んでみて!

| Thelonious Monk Plays Duke Ellington (1955, 1958) |

モンクが初めてオール・スタンダードの曲目で臨んだ本作品は、当初、批評家たちを少々混乱、当惑させたようだった。そういう批評家たちは、「オフキーな天才」というステレオタイプでモンクを捉えていて、その彼が、他の作曲家の曲を、自由な発想で、明快に、そして尊敬の念をもって解釈する力を持っているという現実についていけなかったからだろう。 実のところ、このLPは、至って単純な前提から生まれた。それは、当時、ジャズミュージシャンが「あまりに奇妙だ」と言われるのは、大抵、そのミュージシャンが「平均的」な人たちの耳に馴染まない曲を演奏していたから、と私が確信していたことだ。モンクも例外ではなかった。これは、クリエイティブなジャズにおけるオリジナル曲の重要性を否定するものではない。しかし、即興の構成および旋律の始点がはっきりわかれば、ジャズは非常に聴き易くなろう。なんといっても、弾く側と聴く側の間のコミュニケーションは大切である。そして、そのコミュニケーションの少なくとも半分は、聴けばわかる曲、つまり、リスナーがメロディーを知っている曲を演奏するか否かにかかっている。そういうリスナーは、口に出して認めている以上に多いのではないか。 このLPに統一感を与え、演奏する価値をモンクが認める曲目を選ぶために、デューク・エリントンのスタンダードでまとめるのはどうか、という提案があった。エリントンといえば、彼自身、四半世紀にわたり主力であり、ジャズ・モダニストのほとんどが、その功績を少なからず認める人である。モンクは、この提案をすぐに承諾した。エリントンの楽譜をまとめて手渡すと、モンクは少しばかり部屋にこもり、しばらくすると「準備ができた」と言った。本アルバムはこうして生まれたのである。 ここでのモンクは、いつものように自由に演奏しているが、エリントンの作品を単に媒体として扱うという過ちは犯していない。エリントンの曲は、そんなことにはならない個性とパワーを持っている。つまり、どの曲も、論理的な方向をモンクに示す役割を果たしている。だから、例えば、Black and Tan は、「いかにも」というファンキーなブルースとして演奏しているし、Caravanは奇想天外だし、Solitudeはバック抜きのピアノソロとして演奏し、痛いほど心に沁みるムード作品に仕上げている。 このアルバムで、しっかりとモンクを支えるのは、オスカー・ペティフォードとケニー・クラークという才能あふれる二人のアーティスト。前者は、今日最高のベーシストのひとり。ジミー・ブラントン以来、モダン・ベースのスタイル確立に彼ほど貢献した人はおそらくいない。後者は、1940年代初期のボップ形成期に、ミントンのハウスバンドの一員としてモンクと演奏していた。ケニーは、モダンジャズの基礎を作ったミュージシャンとして、モンク、バード、ディジーと並び称されて当然であり、多くの人がトップドラマーとして名を挙げる存在でもある。 モンク、オスカー、そしてケニーの三人が、互いを、そして互いの音楽を熟知していることが、本アルバムに有利に働いたことは間違いない。彼らは、ほとんど直観的に息の合った演奏ができた。モンクは、この二人に支えられ、エリントンの曲という豊かな材料を手にし、しっかりしたスイング、簡潔で明確でありながら情緒あふれるアプローチ、あざけるようなユーモア、予測不可能だが筋の通った類稀なる即興のセンスなど、彼ならではの素晴らしい特質を存分に発揮した。 結果、本作品は、先駆的アルバムとなった。その重要性は多くの人が認めるものとなり、その後数年間にリリースされた作品(スタンダードおよびモンクの優れたオリジナル曲を含む)は、売れ行きも伸び続け、批判的なリスナーはほとんどいなかった。また、コンサートやジャズ祭、ナイトクラブでの出演数も増え、モンクのスターの地位は揺るぎないものとなった。具体的にいうと、1958年夏には、ニューヨークのファイヴ・スポット・カフェでの二度目の長期公演において、記録破りの数の聴衆を集めるまでになった。「戻ってきたモンク」は、それまで彼について懐疑的だった「批評家」と名の付く連中を虜にしたのだ。その年のDOWNBEAT誌の批評家ランキングでも、エロール・ガーナ―を抜いて1位となった。 リヴァーサイドの我々としては、ファンは今も増加中で、本作品の最初のリリース時に比べ何倍にもなったと認識するに至り、そんな新しいファンのためにも、今回、フランスの「素朴派」現代主義画家、アンリ・ルソーの代表作『ライオンの食事』を表紙に使い、モンクによる見事な8曲の演奏を再リリースしたというわけだ。(Original liner notes by Orrin Keepnews;translated by Asako)

Asako: あらアマンダ、おいしそう。私にも一切ちょうだい。さて、今回も、まず表紙にご注目。プルアロング・ワゴンに乗っかって、どこかの子供に引っ張ってもらうのを待っているみたいなモンクおじさん。鉛筆は持っているけど、芯の方が上。左手首には金時計。ダークなサングラスも、真っ赤なワゴンとかなりのアンバランス。そして、彼の表情は正直、「俺、なにやってんだ?」みたいな感じがなきにしもあらず。しかし、タイトルは Monk’s Music と、そのものズバリ。音を聴いたらタルトもますますおいしくなりそう、かな? AP: 『モンクの音楽』っていうタイトルなんだから、絶対に聴かなきゃって思うけど、今回のセプテット、っていうのは、7人のバンドってことだよね!たくさんいるね!今まで、セプテットのライブって聴いたことないな。 A: アマンダ、良いところに注目したね!それは、最近のジャズクラブでは、セプテットなんてやると、店が小さいから入る客数も少ないし、バンド一人ひとりの取り分が少なくなるってこともあるから、トリオとかせいぜいカルテットなんだよね!たくさんお客さんが来ないと、お金になんないもんね!ジャズの人気が衰えると、セプテットなんてなかなか聞けなくなったりするよ。ジャズでは、ドラムス、ベース、ピアノまたはギターの上にホーンがのっかる、ってのが多いので、カルテットが一般的に見えるけど、このアルバムは、ホーンが4人もいるんだよ! AP: モンクおじさんはこの録音のために7人用の曲を作ったの? A: そういう訳じゃないのよ。7人がどうやってひとつのモダンジャズの曲を演奏するかってのは、この解説のポイントだね。キープニュース氏が、モンクが「どの曲も静的で変更の余地がなく、完結した」とみなすことがない、という説明をしているあたり、しっかり注目して読んでみてね。モンクのようなミュージシャンのアルバムを聴くとき、どんな点に興味をもって選ぶと面白いかの手がかりになるよ!

「ブローイング(blowing)・セッション」とは、演奏しているミュージシャンたちが、16小節またはコーラスのあとも即興を止めないことを呼ぶ言い方だが、その性格上、大きく3つに分類することができる。 「ブローイング(blowing)・セッション」とは、演奏しているミュージシャンたちが、16小節またはコーラスのあとも即興を止めないことを呼ぶ言い方だが、その性格上、大きく3つに分類することができる。まず「カッティング(cutting)」セッション。これは、各ミュージシャンが、特に同じ楽器を演奏している相手を負かそうとするもので、結果として張り詰めた競争的な雰囲気になる。 次に、ミュージシャン全員が、それぞれのソロの部分で自分の好きなように演奏するセッション。 三番目は、あたたかく、共感的な理解を伴うチームプレイを生むセッション。 これらすべてが、それぞれのスタイルを持つジャズとして成り立ち得るのだが、聴いていて最も気持ちのよいジャズは、普通、三番目のタイプのセッションから生まれる。 本作品『インタープレイ』は、その名の通り、8人のミュージシャンたちのアイデアのやりとりと、それをする際の思いやりのアルバムである。サックスもトランペットも奏者のスタイルにちがいはあるが、共感のフィーリングを妨げるものではない。 それぞれのミュージシャンのソロと、時にはワンコーラス、ある時は4小節交わされる多数の会話の中に「ホット」と「クール」の典型を聴くことができる。 「ホット」は、イドリース・スリーマンとジョン・コルトレーン、そして「クール」は、ウェブスター・ヤングとボビー・ジャスパーだ。 ほかのソロイスト、つまりケニー・バレル、マル・ウォルドロン、ポール・チェンバーズ(彼のアルコおよびピチカート両方のベースソロ)も、本質的に「ホット」である。 スリーマンは、突進型で、鋭く、舞い上がる感じ。彼のスタイルは、モダン・トランペットの中でもディジー・ギレスピ―派に属する。 ウェブスター・ヤングは、サウンドもフレージングも、はっきりとマイルス・デイビス派。 コルトレーンは、デクスター・ゴードンやソニー・スティットを新しくした感じで、流しながら延々と掘り下げる。スリーマンと同様、自らが受けた影響を非常に独特なスタイルに発展させてきた。 ボビー・ジャスパーは、当初スタン・ゲッツの影響を感じさせたが、最近は、ズート・シムズ。彼が、普段やらないダブルタイムの走句を吹き切るのと聴くと、本アルバムのジャスパーがコルトレーンにいくらか引っ張られたのは明らかだ。 以上が、本作におけるホーン・プレイヤーのスタイルについて説明である。それぞれ対照的なスタイルを持ちながらバラバラにならないのは、本当に素晴らしい。また、あえて言えば、ウェブスター・ヤングとボビー・ジャスパーに当てはまる「ク―ル」は、いかなる場合も決して「コールド」を意味しない。 (Original liner notes by Ira Gitler; translated by Asako) AP: このジャケットも個性的だね!一瞬なんだかわからなかった。染色体?なんて。よく見たら、楽譜の像が反転しているのかしら?と。インパクトあります。 |

Amanda Pie: ジャズは、夜お酒をのみながら、なんてイメージも強いかもしれないけど、私、アマンダ・パイの場合、3時においしいコーヒーを淹れて、大好きなスィーツを食べながら、というのが理想的!今日はどんなアルバムを紹介してくれるの?

Amanda Pie: ジャズは、夜お酒をのみながら、なんてイメージも強いかもしれないけど、私、アマンダ・パイの場合、3時においしいコーヒーを淹れて、大好きなスィーツを食べながら、というのが理想的!今日はどんなアルバムを紹介してくれるの? これぞセロニアス・モンクの音楽。このアルバムでは、モンクのオリジナル曲のうち最も有名なものを選び、その新しいバージョンをいくつか紹介する。バンドメンバーは、高い技術、モンクに対する尊敬、そして熱意をもって参加したトップ・ジャズミュージシャンたちだ。

これぞセロニアス・モンクの音楽。このアルバムでは、モンクのオリジナル曲のうち最も有名なものを選び、その新しいバージョンをいくつか紹介する。バンドメンバーは、高い技術、モンクに対する尊敬、そして熱意をもって参加したトップ・ジャズミュージシャンたちだ。